Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: die Fleischwirtschaft ist ein absoluter Klimakiller und für rund 68 % der Treibhausgasemissionen der deutschen Landwirtschaft verantwortlich. Die Tierschutzorganisation PETA hat daher mal ein Szenario für den Fall entworfen, welche ökologischen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen ein Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung für Deutschland hätte – und das ist wirklich spannend. PETA, als Tierschutzorganisation, hat dabei vor allem die positiven Auswirkungen für das Tierwohl im Blick gehabt. Wir haben dabei versucht, auch mögliche Negativfolgen mitzudenken.

Die Idee hinter dem Strategiepapier von PETA war und ist eindeutig: Der Tierschutzorganisation geht es darum, Wege, Notwendigkeiten und Ideen dafür zu entwickeln, wie ein Ausstieg Deutschlands aus der Tierwirtschaft aussehen könnte – und hält einen solchen nicht nur für möglich, sondern zum Einhalten der vereinbarten Klimaneutralität innerhalb der EU bis zum Jahr 2045 auch für unabdingbar. Aber sehen wir uns vielleicht erst einmal den Ist-Zustand der Tierwirtschaft an.

Fleisch hat keine Zukunft

Noch gilt die Nutztierhaltung in Deutschland als ganz zentral, um die Lebensmittelgrundversorgung sicherzustellen. Dementsprechend hoch ist die Menge der Tiere, die stets ansatzweise konstant gehalten wird. Konkret sind das laut Bundesministerium für Landwirtschaft (Zahlen aus dem Jahr 2023) 10,5 Millionen Kühe, 21,3 Millionen Schweine, 1,5 Millionen Schafe und 167 Millionen Hühner. Der Großteil (laut PETA etwa 89%) dieser immensen Menge an Tieren wird in Massentierhaltung gehalten, bei der nicht das Tierwohl, sondern die monetäre Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Doch seit Jahren schon steht die Massentierhaltung in der Kritik, und das nicht nur wegen der unzumutbaren Zustände für die Tiere. Auch die Folgen für den Menschen sind immens, und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir versuchen mal aufzuschlüsseln, was die PETA Papers kritisieren, welche Alternativen vorgeschlagen werden und welche positiven und negativen Folgen das möglicherweise hätte.

Wichtig ist dabei noch der Hinweis, dass eine solche Umstellung nicht von jetzt auf gleich, sondern schrittweise geschehen müsste. Denn sowohl die Bevölkerung, die Politik und die Landwirtschaft bräuchte selbstverständlich Zeit, um eine sinnvolle und nachhaltige Änderung vorzunehmen – aber dazu kommen wir noch.

Der Ressourcenverbrauch

Damit die Tiere wachsen und irgendwann von Menschen geschlachtet und verspeist werden können, müssen zuerst einmal die Tiere genug essen – und bei der genannten Menge an Tieren brauchen diese ziemlich viel Futter. Daher werden 60% der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Deutschland gar nicht für Lebensmittel für Menschen genutzt, sondern für die Tiere, die dann letztlich wiederum von Menschen gegessen werden. Von den restlichen 40% landwirtschaftlicher Nutzflächen werden auf 17% nachwachsende Rohstoffe für die Erzeugung von Biogas und Biokraftstoffe genutzt, sodass lediglich auf 23% aller Ackerflächen Lebensmittel angebaut werden, die von Menschen konsumiert werden.

Würde man auf Tierhaltung zur Erzeugung tierischer Lebensmittel wie Fleisch und Milch verzichten, würden demnach 77% der derzeit genutzten landwirtschaftlichen Flächen frei werden, was etwa 4,9 Millionen Hektar Grünland entspräche – hinzu kämen zusätzliche 2 Millionen Hektar im Ausland, weil die Versorgung mit Proteinen aus Pflanzen deutlich effizienter und nachhaltiger ist als über tierische Produkte.

Diese freigewordenen Flächen könnte und müsste man einerseits zur pflanzlichen Lebensmittelgewinnung nutzen, andererseits dafür, um Solarfelder und Windkraftanlagen aufzustellen sowie zum Anbau von Energiepflanzen wie Raps für Biogasanlagen. Aber es würden auch viele wertvolle Flächen für Renaturierungsprojekte frei, sodass man Moore wiedervernässen und Wälder wieder aufforsten könnte.

Der CO₂-Ausstoß

Nutztierhaltung, insbesondere die Massentierhaltung, trägt in erheblichem Maße zum Problem des zu hohen Ausstoßes von Treibhausgas bei. Auch das Umweltbundesamt sieht „die intensive Nutztierhaltung und den hohen Konsum tierischer Lebensmittel mit negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima verbunden“. Im Jahr 2023 hat die deutsche Landwirtschaft rund 54,8 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente ausgestoßen, was etwa 8,2 % der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland entspricht. Am schlimmsten dabei ist der Ausstoß von Methan, vor allem die Menge, die die 10,5 Millionen Kühe produzieren. Global gesehen ist die Nutztierhaltung für 15% aller Treibhausemissionen verantwortlich. Und allein in Deutschland liegt das Potenzial der Einsparung von CO₂ bei 200 Millionen Tonnen jährlich, mindestens aber bei 113 Millionen Tonnen – eine unfassbar große Menge. Grund genug also, dort anzusetzen, um den Klimaschutz weiter voranzutreiben.

Überdüngung und Übersäuerung der Böden

Die Nutztierhaltung hat nicht nur Auswirkungen auf die CO₂-Emissionen, sondern führt auch zu einer Übersäuerung und Überdüngung der Ökosysteme. Denn durch die Ausscheidungen der Nutztiere gelangen Unmengen an Nitrat und Ammoniak in die Böden und ins Grundwasser, was zu einer immensen Umweltbelastung führt. Wenn man hingegen auf die Haltung von Nutztieren verzichten würde, wäre die Produktion von boden-, luft- und wasserbelastenden Schadstoffen gleich Null.

Biodiversitätsverlust

Durch die Nutzung riesiger Flächen für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, die zudem zu einer Belastung der Böden führt, sinkt auch die Biodiversität. Denn dadurch schrumpft der Lebensraum für andere Tiere und Pflanzen, und auch hier könnte ein Verzicht auf die Nutztierhaltung viel Boden wieder gut machen – im wahrsten Sinne des Wortes. Es wäre auch ein guter und wichtiger Schritt zur Erhaltung der Artenvielfalt. Derzeit sind mehrere tausende Tiere gefährdet, einige von ihnen sind sehr stark vom Aussterben bedroht. Dem könnte der Verzicht auf tierische Produkte ebenfalls entgegenwirken, denn das würde mehr Lebensräume für Tiere „frei machen“. Davon abgesehen würde ein Verzicht auf Massentierhaltung auch die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung von Pandemien verringern: Rinderwahnsinn, afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche – all diese Pandemien könnte man durch einen Verzicht auf die Nutztierhaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit eindämmen, vielleicht sogar ganz ausrotten – wenn denn auch alle anderen Länder mitziehen würden, was leider unwahrscheinlich ist.

Wassereinsparungen

Ein weiterer Vorteil, insbesondere in Zeiten zunehmender Dürre und der Erderwärmung: Der Verzicht auf Nutztierhaltung würde riesige Mengen an Wasser einsparen. Um ein Kilogramm Rindfleisch zu erhalten, muss man zuvor rund 15.000 Liter Wasser investieren – eingerechnet ist dabei das Wasser zur Futtermittelproduktion, das Trinkwasser der Tiere selbst, aber auch das Wasser zur Säuberung der Ställe. Zum Vergleich: Für ein Kilo Hülsenfrüchte oder Getreide braucht man lediglich 2.500 Liter Wasser. Davon abgesehen gehen heutzutage 60–80 % des landwirtschaftlichen Wasserverbrauchs in Deutschland für die Futtermittelproduktion drauf. Welche weiteren Vorteile würde eine rein vegane Ernährung in Deutschland bringen?

Ein wichtiger Punkt, gerade in unsteten Zeiten wie diesen, ist die Möglichkeit der autarken Lebensmittelversorgung, ohne dabei von anderen Ländern abhängig zu sein. Wie fatal es sein kann, in eine vergleichbare Abhängigkeit zu geraten, hat das Beispiel der Energie gezeigt, weil Deutschland auf deren Lieferung von fossilen Brennstoffen wie Gas, Erdöl und Kohle von Russland abhängig war. Diesen Fehler sollten wir beim Essen nicht auch machen. Schon jetzt liegt der Selbstversorgungsgrad von Lebensmitteln in Deutschland bei 87%, doch durch eine Umstellung auf rein pflanzenbasierte Landwirtschaft ließe sich die Versorgungssicherheit auf 100% steigern.

Dazu gehört auch das Wegfallen von Abhängigkeiten aufgrund von Futtermitteln wie Soja und Getreide. Denn große Mengen davon werden nach wie vor aus Südamerika und den USA importiert. Insbesondere eine Abkehr von Abhängigkeiten der USA wäre immens wichtig, denn wer weiß schon, wie Donald Trump und seine Regierung in absehbarer Zeit zu Europa stehen werden?

Welche Probleme brächte eine komplette Abkehr von der Nutztierhaltung in Deutschland? Und wie könnte man diese lösen?

1. Umstellung der Landwirtschaft

Man kann sich schon vorstellen, wie die Landwirt*innen auf die Barrikaden gehen, wenn die Politik den sinnvollen Entschluss fassen würde, mit Deutschland eine Abkehr von der Nutztierhaltung einzuschlagen – wir erinnern uns noch lebhaft an die Bauernproteste ab Dezember 2023, als die Regierung Scholz die Streichung von Steuersubventionen angekündigt hat und die Landwirt*innen auf die Straße gegangen sind. Und natürlich: Die Viehzucht und Milchwirtschaft machen einen großen Teil der deutschen Landwirtschaft aus. Wenn man auf eine rein pflanzliche Landwirtschaft umstellen würde, müssten zahlreiche Betriebe entsprechend umstellen, was hohe Investitionskosten und Strukturbrüchen bedeuten würde.

Diese Umstellungen müssten vom Staat sinnvoll und nachhaltig subventioniert werden, ohne die Landwirt*innen ihrer Existenzgrundlage zu berauben. Das Thünen-Institut in Braunschweig, das fachgebietsübergreifend zur nachhaltigen Weiterentwicklung der ländlichen Räume, der Land-, Forst- und Holzwirtschaft sowie der Fischerei forscht, schlägt vor, als Hebel dafür die Mehrwertsteuer einsetzen – so wie es auch Dänemark macht. Dabei würde die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte von 7 auf 19% angehoben – was übrigens auch vom Umweltbundesamt empfohlen wird. Die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Grundnahrungsmittel hingegen sollte ganz wegfallen, die auf pflanzliche Alternativen auf 7% sinken. Auf diesem Wege ließen sich, laut Paper von PETA, jedes Jahr rund 7 Milliarden Euro einsparen, die man wiederum in die Umstellung investieren könnte und sollte. Das Gute daran: Für die Bevölkerung würde es dadurch unterm Strich nicht teurer. Im Gegenteil: Würde sie mitziehen und keine Tiere mehr essen, würde der monatliche Lebensmitteleinkauf sogar günstiger werden.

Was man zudem immer vergisst: Billiges Fleisch an sich ist eine Mogelpackung. Denn ja, wenn man im Discounter Tierteile aus Massentierhaltung kauft, kostet das an der Kasse nicht viel, aber: Man zahlt über die Steuern auch stets die die hohen Agrarsubventionen der Nutztierhaltung mit, genauso wie die Entfernung von Nitrat- und Ammoniakrückständen des Wassers durch die Wasserwerke.

Was in der Diskussion um die Vor- und Nachteile des Tieressens zudem immer vergessen wird: Die „Produktion“ von Fleisch ist ungemein ineffizient. 90% dessen, was man da reinbuttert, geht verloren. Finanzierbar ist das Ganze daher tatsächlich nur aufgrund der von der Gesellschaft getragenen gewaltigen externalisierten Kosten sowie den hohen staatlichen Subventionen. Die 13 Milliarden Tierhaltungssubventionen, die jedes Jahr anfallen, könnte man deutlich sinnvoller und effizienter für vegane Ökolandwirtschaft und andere Alternativen einsetzen.

2. Flächennutzung

Durch einen Verzicht auf die Haltung von Tieren zur Fleisch- und Milchgewinnung, würden riesige Flächen frei werden, die man dann sinnvoll nutzen sollte. Und zwar für:

* Ackerbau, also den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln für die menschliche Ernährung * Zum Anbau von Energiepflanzen wie Mais, Raps und Zuckerrüben zur Produktion von Biogas und Biokraftstoff * Als Flächen zur Gewinnung erneuerbarer Energien, also Windkraft- und Solaranlagen * Zur Aufforstung, um dem Waldsterben entgegenzuwirken, die Wälder an die steigenden Temperaturen im Zuge der Klimakatastrophe anzupassen und weiterhin für den Abbau von CO₂ zu sorgen * Zur Renaturierung, also zur Wiedervernässung von Mooren und dem Erhalt und Ausbau von Naturflächen, um das ökologische Gleichgewicht wieder herzustellen und wichtige Lebensräume für Flora und Fauna zu schaffen

3. Importabhängigkeiten

Derzeit importiert Deutschland riesige Mengen Futtermittel aus den USA und Südamerika – das würde wegfallen und somit die Importabhängigkeit verringern. Die freigewordenen Flächen durch den Wegfall als Weide müssten sinnvoll genutzt werden und darauf Pflanzen angebaut werden, um hinsichtlich der Nährstoffe auszugleichen, was durch den Wegfall durch das Essen von Tieren fehlen würde – also zum Beispiel Felder mit heimischem Soja, Lupinen und Erbsen bestellen. Nach Ansicht von PETA sei es problemlos möglich, vollkommen autark die pflanzliche Lebensmittelversorgung in Deutschland zu sichern und zu ermöglichen.

4. Arbeitsplätze

Rund 600.000 Menschen sind beruflich direkt oder indirekt von der Tierhaltung abhängig, weil sie in Bereichen wie Milch, Fleisch, Verarbeitung, Futtermittelindustrie und ähnlichem arbeiten. Entsprechend wichtig wäre es, diese Menschen in den Jobs unterzubringen, die durch die komplette Umstellung auf eine vegane Ernährung hinzukämen, sprich: Man müsste sie umschulen und sie beispielsweise in Bereichen wie Lebensmitteltechnologie, Bioproduktion oder erneuerbare Energien anstellen – was zudem deutlich zukunftsorientiertere und damit sicherere Jobs wären.

5. Kulturelle Folgen

Deutschland war aus kulinarischer Sicht lange Zeit ein Fleischland. In Restaurants mit deutscher Küche steht in erster Linie stets viel Fleisch auf der Karte, und dann gibt es natürlich auch noch die unzähligen regionalen Fleischgerichte: Schweinshaxe, Sauerbraten, Thüringer Rostbratwurst – you name it. Klar ist: Eine Umstellung auf eine rein vegane Ernährung wäre ein Einschnitt in traditionelle Ess- und auch Festkulturen, man denke nur an Gerichte wie die Weihnachtsgans oder die Mengen an Fleisch, die jedes Jahr auf dem Oktoberfest angeboten werden. Doch zum einen gibt es mittlerweile in vielerlei Hinsicht sehr gute pflanzliche Fleischalternativen, zum anderen unterliegt jede Form der Kultur immer auch einem Wandel, wird weiterentwickelt und den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. So auch hier. Davon abgesehen bietet eine solche Umstellung auch immer eine Chance, fast Vergessenes wieder zu entdecken – in diesem Fall pflanzliche Gerichte. Und davon abgesehen muss man einfach sagen: Der Verzicht auf ein Fleischgericht ist ein relativ kleines Opfer, wenn man die vielen Vorteile bedenkt, die das mitbrächte.

6. Regionale Ungleichheiten

Es gibt ländliche Regionen in Deutschland, in denen das Halten von Tieren zum Erhalt von Milch und Fleisch eine deutlich größere Rolle spielt als in anderen, darunter Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Diese Regionen bräuchten entsprechend mehr staatliche Unterstützung bei der Umstellung als andere – versteht sich von selbst.

7. Gesundheit & Ernährung

Dass vegane Ernährung stets mit einem Nährstoffmangel einhergeht, ist längst widerlegt, im Gegenteil: Weil sich Menschen, die vegan leben, in der Regel stärker mit Ernährung im Allgemeinen auseinandersetzen und mehr daran interessiert sind, ernähren die sich häufig viel ausgewogener als viele Fleischesser. Dennoch (und überhaupt) wäre bei einer Umstellung auf rein vegane Nahrung ein Mehr an Ernährungsbildung wichtig, sprich: Groß angelegte Aufklärungsprogramme, damit die Bevölkerung lernt, sich ausgewogen pflanzlich zu ernähren. Auch das kostet selbstverständlich Geld, das vom Staat bereitgestellt und investiert werden muss, damit eine solche Umstellung gelingen kann.

Man muss kein*e Hellseher*in sein, um zu wissen, dass große Teile der Bevölkerung eine solche Umstellung ablehnen würden. In weiten Teilen Deutschlands herrscht immer noch die Vorstellung vor, Ernährung sei Privatsache – weshalb das Thema auch in der Politik oft als Tabuthema gehandelt wird. Doch man muss endlich einsehen: Ernährung ist keine Privatsache, zumindest nicht in diesem Fall. Denn unter den Folgen von (Massentier-)Haltung haben wir alle zu leiden – und sollten gemeinsam alles dafür tun, diese einzudämmen. Und das geht nur durch entsprechende Bildung.

8. Exportverlust

Deutschland ist einer der größten Fleisch- und Milch-Exporteure der EU. Ein kompletter Ausstieg würde daher auch die Märkte und Partnerländer betreffen, die man entsprechend früh davon in Kenntnis setzen müsste – im Optimalfall bekommt man die gleich mit ins Boot, denn die gesetzten Klimaziele bis 2045 gelten schließlich auch für die anderen EU-Länder. Auch hier sollte man frühzeitig Export-Deals auf pflanzliche Produkte abschließen, die für alle Beteiligten sinnvoll sind und eine ausreichende Nahrungsmittelversorgung sicherstellen. Ein Problem bliebe aber noch: Denn wenn Deutschland aufhört, tierische Produkte zu produzieren, würden mutmaßlich andere Länder versuchen, diese Lücke zu füllen – und zwar eventuell mit weniger nachhaltigen Methoden. Im Optimalfall würde man also gemeinschaftlich in der EU daran arbeiten, das solche Lücken gar nicht erst entstehen, indem man gemeinsam an einem Strang zieht.

Fazit:

Bei einer bundesweiten Umstellung auf rein vegane Ernährung gäbe es durchaus einige schwierige Hürden zu überwinden, aber die Faktenlage ist eindeutig: Eine Abkehr von tierbasierter Landwirtschaft brächte ökologische, gesundheitliche, ökonomische, sozialethische und langfristig politische Vorteile, sodass alles für eine solche Transformation spräche. Doch der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier – das (aus klimapolitischer Sicht) allerdings gerade auf die Schlachtbank zusteuert, um im Bild zu bleiben. Die einzige Überlebenschance für uns bestünde darin, den Schlachthof zu schließen. Daher: Lasst es uns endlich angehen!

DANIEL SCHIEFERDECKER 09.10.2025

Quelle

mod & misc

Thursday, 23 October 2025

Ausstieg aus der Nutztierhaltung

Friday, 27 December 2024

Polizei Brutalität & Korruption in den USA

Ich schaue schon seit einigen Jahren YouTube Videos, über Interaktionen zwischen Cops und Bürger in den USA, wovon es besonders viele gibt. Die meisten Aufnahmen zeigen zum Teil sehr grobes Fehlverhalten der Cops, wohl eher aus Absicht als aus Unwissenheit. Es gibt aber auch sehr viele Bürger, die von den Cops zurechtgewiesen oder sogar dingfest gemacht werden müssen. Diese Aufnahmen stammen von "Bodycams", welche die Cops während ihrer Tätigkeit an der Brust tragen, von beistehenden, unbeteiligten Leuten, die mit ihren Smartphones Vorgänge aufnehmen oder häufig auch von den betroffenen Bürger selbst, um mögliches, ungesetzliches Verhalten von Cops als Nachweis zu dokumentieren.

Mit der Zeit haben sich eine ganze Reihe YouTuber eingefunden, welche regelmäßig solche Aufnahmen hochladen - entweder um das Ausmaß der scheinbar relativ weit verbreiteten Problematik festzhalten und andere Bürger über ihre Rechte aufzuklären, oder als Möglichkeit, um der Öffentlichkeit inaktzeptable Vergehen seitens der Cops, zugänglich zu machen und zu hoffen, daß sogar große Medien den einen oder anderen, extremen Fall aufgreifen und ihn "viral" machen. Normalerweise fühlen sich die betroffenen Präsidien verpflichtet, dazu Stellung zu beziehen, was nicht immer, aber oft auch zu personellen Konsequenzen führt.

Im groben lässt sich allerdings sagen, daß der Staat in Form von Politiker, Gerichte und Polizei sehr zu ihren Mitarbeitern hält und sie nur selten für Fehlverhalten haftbar gemacht werden. Cops genießen ein sog. "Qualified Immnunity", was soviel bedeutet, wie eine Unantastbarkeit oder sie können gerichtlich nicht haftbar gemacht werden, außer es waren sehr grobe, offensichtliche und klar nachweisbare (Aufnahmen, Zeugen). Und dann auch nur, wenn das / die Opfer sich die dafür notwendigen, rechtlichen Schritte auch finanziell leisten können (lawsuit). Häufiger zahlen allerdings die Steuerzahlen zum Teil sehr hohe Kompensationen an die Opfer, während die Täter davon kommen.

Im folgenden liste ich auf, welche sog. Auditoren ich gerne und regelmäßig verfolge, in keiner bestimmten Reihenfolge:

1. Audit the Audit

2. Long Island Audit

3. Lackluster

4. Josh Prime

5. Amagensett Press

6. Watching the Watchmen

7. Karma for Karens

8. Police Files

9. James Freeman

10. Agent Martin

11. Midwest Safety

12. Recognizing Our Rights

13. Auditin Britain

14. Law & Crime Network

15. People's Court Audit

16. Police Activity

17. A & E

18. Police Cam Encounters

19. Dr Insanity

20. Law & Crime BodyCam

21. Code Blue Cam

22. KULT NEWS

23. Liizrdmedia

24. Body Cam Edition

25. SLO County Observer

26. Liberty Troll

27. JUSTICE FOR ALL

28. Detective Mystery 29. Here's the Deal

30. Cop Cam Reactions

31. Top Police Cam

32. Court Analysis

33. First Amendment News

34. FILM THE PoPo MEDIA

35. Midwest Crime

36. Hampton Law

37. The Junkyard News

38. US - Corrupt Cops

Sunday, 13 June 2021

„Wenn wir so weitermachen, stirbt unsere Spezies aus“

Von Julius Müller-Miningen

Die Welt steckt mitten in einer Virus-Pandemie. Warum hat es Sinn, sich jetzt an den Pflanzen zu orientieren?

Stefano Mancuso: Schauen wir doch erst einmal, was wir angerichtet haben. Eine der Konsequenzen unseres katastrophalen Fingerabdrucks, den wir auf der Erde hinterlassen, ist die Verbreitung vieler Krankheiten, vieler Viren, die vom Tier auf den Menschen übergehen. Wir wissen das seit Jahren. 2009 wurde in der Zeitschrift Nature eine Untersuchung vorgestellt, die zeigt, dass sich der Übergang von epidemischen Krankheiten vom Tier auf den Menschen in den vergangenen 40 Jahren verdreifacht hat.

Und dafür sind wir selbst verantwortlich?

Mancuso: Ohne Zweifel. Der Hauptgrund ist, dass wir die natürlichen Rückzugsräume der Tiere zerstören. Wir zerstören die Lebensräume etwa der Fledermäuse, die Coronaviren in sich tragen, wir zerstören die Urwälder, wir bauen neue Städte, dort, wo vorher keine waren. Der Übertritt solcher Viren auf den Menschen wird damit unvermeidbar. Schauen wir uns die Pflanzen an. Sie sind seit Millionen von Jahren auf der Erde und wissen, wie sie hier überleben. Der Mensch hingegen denkt nur an sich selbst, wir haben eine komplett anthropozentrische Sicht auf alles. Doch wenn wir die Welt nur aus unserer Perspektive betrachten, werden wir als Art nicht überleben. Ich meine das nicht moralisch, mir geht es wirklich nur um eine Frage des Überlebens.

Warum soll die anthropozentrische Sicht gefährlich sein?

Mancuso: Uns ist nicht wirklich bewusst, dass wir ein Teil der Natur sind. Wir sind keine Wesen, die außerhalb dieses Zusammenhangs existieren. Unser Überleben als Spezies ist nur garantiert, wenn das Überleben der anderen Arten sicher ist. Für uns als Menschen ist es notwendig, dass diese Gemeinschaft der Arten auf der Erde erhalten bleibt.

Was also können wir von den Pflanzen lernen?

Mancuso: Eine Pflanze würde niemals mehr Ressourcen verbrauchen als ihr zur Verfügung stehen. Pflanzen können nur die Ressourcen nutzen, die sich in dem Stück Erde befinden, auf dem sie leben. Das ist bei uns nicht wesentlich anders. Wir sitzen auf diesem Planeten fest, natürlich ist die Fläche wesentlich größer. Aber der Gedanke ist derselbe: Wir können nicht mehr Ressourcen verbrauchen als die Erde uns geben kann. Aber genau das tun wir. Wir tun so, als ob die Ressourcen unendlich zur Verfügung stünden. Das ist eine typische Ausprägung menschlicher Dummheit.

Sie vertreten hingegen die These von der „Intelligenz“ der Pflanzen. Warum?

Mancuso: Ich streite mich oft über die angebliche Überlegenheit der menschlichen Intelligenz gegenüber der Intelligenz der Pflanzen. Das oberste Ziel einer Spezies ist das Überleben der eigenen Spezies. Die Fortpflanzung ist das erste Ziel. Alles andere ist sekundär. Aus dieser Perspektive ist der Mensch mit weitem Abstand eine der am wenigsten überlebensfähigen Arten, die es je auf der Erde gab.

Inwiefern?

Mancuso: Wir sind als Spezies seit 300000 Jahren auf der Erde. Seit etwa 15000 Jahren existiert das, was wir menschliche Zivilisation nennen. Und in dieser Zeit, vor allem in den letzten Jahren, haben wir es sozusagen in rasender Geschwindigkeit geschafft, den Planeten in den erbärmlichen Zustand zu bringen, in dem er sich jetzt befindet.

Wir sind als Art eben noch vergleichsweise jung …

Mancuso: Das durchschnittliche Leben einer Spezies auf der Erde beträgt fünf Millionen Jahre. Um im Durchschnitt zu bleiben, müssten wir als Art also noch 4,7 Millionen Jahre existieren, eine unvorstellbare lange Zeit für uns. Wir denken in wenigen Tausenden Jahren. Wird es uns in 1000 Jahren noch geben? Wer weiß! Wenn wir so weiter machen, sicher nicht.

Ist unsere Intelligenz, das Gehirn, unser Geist in Wahrheit der Kern des Problems?

Mancuso: Die Vorstellung, dass wir den anderen Lebewesen überlegen sind, ist die größte Quelle unserer Probleme. Wir denken, dass unser großartiges und zu logischem Denken fähiges Gehirn, auf das wir so stolz sind, unsere Stärke ist. Dass uns unser Gehirn anderen Lebewesen überlegen macht. Ich behaupte hingegen: Wer das behauptet, hat nie Darwin gelesen und weiß überhaupt nicht, was er in seiner Evolutionstheorie eigentlich behauptet hat.

Wie ist die Evolutionstheorie denn zu verstehen?

Mancuso: Die Tatsache, dass wir dieses Gehirn haben, das uns zu Dingen befähigt, die andere Lebewesen nicht können, hat keinerlei Bedeutung im Hinblick auf die Evolution. Die einzig interessante Frage lautet: Hilft uns diese Fähigkeit dabei, unsere Art länger oder weniger lang am Leben zu halten? Handelt es sich um einen evolutionären Vorteil oder um einen Nachteil? Darum geht es. Das Gehirn kann natürlich ein evolutionärer Vorteil werden, aber derzeit benutzen wir es nicht auf diese Weise. Wir nutzen das Gehirn als Nachteil.

Welche Rolle spielt der Klimawandel?

Mancuso: Eine der Folgen der Erderwärmung ist, dass die Tiere sich in Richtung Norden bewegen. Es ist bereits eine Wanderung des Lebens von Süden nach Norden im Gange, weil es im Süden zu heiß ist. Das bedeutet wiederum, dass wir in Kontakt mit Tierarten kommen werden, mit denen wir nie etwas zu tun hatten. Die Temperatur eines Organismus ist der wichtigste Parameter im Hinblick auf jede chemische, physische oder biologische Reaktion. Die optimistischsten Modelle sagen bis Ende des Jahrhunderts eine Temperaturerhöhung von sechs Grad vorher. Das ist ein apokalyptisches Szenario. Aber wir verstehen es nicht. Wir haben nicht einmal eine vage Vorstellung davon, was passieren wird.

Was wird denn passieren?

Mancuso: Pandemien werden in Zukunft noch häufiger. Auch im Mittelalter gab es tödliche Viren, auch in den vergangenen Jahrhunderten. Die Epidemien blieben lokal. Heute ist es das anders. Ob eine Epidemie in China, Italien, Japan oder Spanien ausbricht, ist völlig gleich. Innerhalb einer Woche breitet sie sich auf der ganzen Welt aus. Auch deshalb werden wir mit diesen Gefahren in Zukunft immer mehr zu tun haben. Mir kommt es wirklich so vor, als ob uns die Natur eine letzte Chance gibt, eine Art freundlichen Schubser.

Was meinen Sie damit? Bislang forderte Covid-19 etwa 80000 Todesopfer weltweit.

Mancuso: Im Hinblick auf die Weltbevölkerung ist die Zahl der Toten gering. Die Botschaft lautet: Wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr euch nicht an die Natur anpasst, werden apokalyptische Dinge geschehen. Vor ein paar Monaten wurden in der Antarktis 19 Grad Celsius gemessen. 19 Grad in der Antarktis, das ist unvorstellbar! Wir sollten die gegenwärtige Pandemie wirklich als Hinweis annehmen. Wenn wir uns nicht verändern, und zwar schnell, können wir uns in Zukunft auf viel Schlimmeres einstellen.

Wenn wir uns so schnell verändert haben, dann wäre das auch schnell wieder rückgängig zu machen?

Mancuso: Ja, aber wir müssen sofort aktiv werden, alle zusammen. Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie viele Menschen sich derzeit genau gleich verhalten. Wir sind alle zuhause, Ich hätte nicht gedacht, dass eher undisziplinierte Bevölkerungen wie die italienische oder die spanische so geschlossen die Anforderungen erfüllen und in ihren Wohnungen bleiben. Das stimmt mich positiv. Denn das bedeutet, man kann Verhaltensweisen sehr schnell ändern, vorausgesetzt, man erklärt den Menschen die Konsequenzen.

Wie würden die Pflanzen auf so eine Herausforderung reagieren? Was könnten wir jetzt von ihnen lernen?

Mancuso: Na ja, wir leben gerade alle in einer Art vegetativen Zustand. Ein paar Milliarden Menschen auf der Welt. Wir können uns nicht frei bewegen. Die Pflanzen leben immer so. Ihr wichtigstes Erfolgsrezept ist ihr Gemeinsinn. Den könnten wir uns abschauen. Pflanzen wetteifern nur in wenigen Ausnahmen mit anderen Pflanzen oder Lebewesen. Anstatt zu wetteifern, schaffen sie Gemeinschaften, die zusammen leben. Pflanzen, Tiere, Insekten, Mikroorganismen.

Aber in einem Wald wetteifern die Bäume doch um Licht?

Mancuso: Unsere Wälder sind alle vom Menschen angelegt. In Europa haben wir keine ursprünglichen Wälder mehr, sondern vom Menschen gepflanzte. Im Grunde gibt es keinen Unterschied zwischen einem Maisfeld und einem gepflanzten Wald. Mit echten Pflanzen, die sich ganz natürlich in ihrem Umfeld entwickeln, hat das nichts zu tun. Einen echten Wald, einen Urwald müssen wir uns weniger als eine Ansammlung von Individuen vorstellen, sondern eher als ein einziges Megaindividuum, einen Superorganismus, in dem alles miteinander verbunden ist und in dem ein ständiger Austausch von Informationen, Nährstoffen und Ressourcen vonstattengeht.

Was bedeutet das auf uns übertragen?

Mancuso: Der wichtigste Faktor der Evolution ist nicht der Wettbewerb. Unser Gehirn kann uns dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Der wäre, uns nicht über die anderen Lebewesen zu erheben, sondern eine Lebensform wie die der Pflanzen zu verstehen und einzusehen, dass Kooperation viel erfolgreicher ist als Konkurrenz. Kooperation ist für das Überleben der Spezies wesentlich aussichtsreicher.

Sie sagten vorhin, Arten, die dem Ganzen nicht nützen, sterben aus. Steht die gegenwärtige Pandemie in diesem Zusammenhang?

Mancuso: Vor einigen Jahrzehnten entwickelte der britische Wissenschaftler James Lovelock eine großartige Theorie, die sogenannte Gaia-Hypothese. Sie besagt: Wir müssen uns unseren Planeten mit allen Lebewesen als ein einziges großes Lebewesen vorstellen. Die Erde ist ein einziges Lebewesen. Alles ist im Gleichgewicht, wie beim Menschen. Bei uns muss der pH-Wert im Blut immer ungefähr gleich bleiben oder der Zuckergehalt. Wenn nicht, greifen Mechanismen, die für den nötigen Ausgleich sorgen. Wir nennen das Homöostase. James Lovelock nahm dasselbe für die Erde an. Wenn es einen Faktor gibt, der für ein Ungleichgewicht sorgt, in diesem Fall die Menschen mit ihren Aktionen, trifft der Mega-Organismus Vorkehrungen, die die Homöostase wieder herstellen und alle Parameter ins Gleichgewicht bringen. So gesehen handelt es sich bei der gegenwärtigen Pandemie wirklich um einen Wink mit dem Zaunpfahl.

Die Frage ist, ob wir die Botschaft verstehen und reagieren …

Mancuso: Es ist ein bisschen wie mit der Mafia. Beim ersten Mal warnt sie dich und macht ein bisschen was kaputt. Beim nächsten Mal legt sie eine Bombe und dann bringt sie dich um.

Stefano Mancuso (54) ist Professor für Botanik, Neurobiologe und Bestsellerautor. Er lehrt an der Universität Florenz, ist Gründer des Internationalen Labors für pflanzliche Neurobiologie (LINV). Auch auf Deutsch sind unter anderem seine Bücher wie „Die Intelligenz der Pflanzen“ (2016) und „Pflanzenrevolution“ (2018) erschienen.

Quelle

Sunday, 14 April 2019

10 Gründe, warum Noten in der Schule abgeschafft werden sollten

10 Gründe, warum Noten in der Schule abgeschafft werden sollten

Immer wieder, wenn es zu dem Thema Noten kommt, hören wir das Argument: 'Aber ich muss doch wissen, wo mein Kind steht.' oder 'Kinder wollen sich vergleichen'.

Wir haben hier mal 10 Punkte zum Thema zusammengestellt, was Noten im Schulsystem bewirken, und warum Sie aus unserer Sicht abgeschafft gehören. Wichtig dabei ist uns, dass es erwiesen ist, dass Kinder auch ohne Noten lernen, motiviert sind und leistungsbereit. Leider glauben viele, dass dies nicht möglich ist, weil sie in ihrer Schulzeit gelernt haben, nur mit Notendruck zu lernen und nicht aus Interesse, Neugier und Engagement. Wem der Beitrag zu lang ist, kann auch nur einzelne Punkt, der 10 herausgreifen, oder auf unsere Website nachlesen:

1. Noten stimmen nicht.

==================

Noten entsprechen keinen Messkriterien, sie sind weder objektiv, noch valide, noch reliabel. Darin ist sich die Wissenschaft völlig einig. Noten geben den Leistungsstand der SchülerInnen nicht korrekt wieder. Das können sie auch gar nicht, weil es keinen Maßstab für geistige Leistung gibt. Korrekt messen lassen sich Gewichte, Entfernungen, Temperaturen. Repräsentative Vergleichszahlen sind nur bei großen Untersuchungen wie PISA möglich, die eine hohe Anzahl von SchülerInnen erfassen. Die Ergebnisse treffen nicht auf den einzelnen Schüler zu, aber sie zeigen einen Durchschnitt und Tendenzen. Die 15-jährigen Schüler Finnlands erreichen im Schnitt bessere Leistungen als deutsche 15-Jährige, was anhand von Kompetenzrastern festgestellt wird. Eine Klassenarbeit dagegen prüft nur 25 SchülerInnen. Eine Klasse ist eine zufällig zusammen gewürfelte, also nicht repräsentative Gruppe. Trotzdem setzt der Lehrer die Klassenarbeiten in eine Rangfolge, aus der sich die Noten ergeben. Aber in jeder anderen Klasse, jeder anderen Schule ist die Zusammensetzung der 25 SchülerInnen eine andere. So ist eine 2 in einer schwachen Klasse/Schule eine 4 in einer starken Klasse/Schule. Zudem ist die Rangfolge, die der Lehrer erhält, von vielen subjektiven Entscheidungen geprägt: Die Kriterien sind zwar im weiten Sinn durch den Lehrplan bestimmt, die Schwerpunkte jedoch durch das Interesse des Lehrers festgelegt: Was wichtig ist, was nicht, bestimmt er. Welche Formulierungen der Schüler anerkannt werden, bestimmt er. Auf welche Wissensinhalte er wie viele Punkte erteilt, bestimmt er. In diesen entscheidenden Bereichen waltet also reine Subjektivität. Auch die Verteilung der Punkte auf der Notenskala - eine kultusministerielle Festlegung! - ist reine Willkür und frei von aller Wissenschaftlichkeit: Die Hälfte der zu erreichenden Punkte ergibt noch ausreichend (4-), die Verteilung der übrigen Punkte ist im gleichen Abstand zu vollziehen. Auch die Bewertung von Abschlussarbeiten oder Jahrgangsstufentests ist subjektiv. Die landesweite Vorgabe der Aufgaben und des Korrekturschemas verhindert nicht subjektive Entscheidungen der Korrigierenden. Sogar die Aufgabenstellung selbst, die Lehrern übertragen wird, ist subjektiv: In einem Jahr sind die Aufgaben leicht, im nächsten schwer. Subjektive Entscheidungen der Lehrperson spielen noch in vielen anderen Bereichen eine Rolle: Sympathie, bisheriges Leistungsniveau des Schülers, sein sozialer Status, die Reihenfolge der Arbeiten beim Korrigieren etc. etc. (s. auch FEHLER BEIM BENOTEN). Die Qualität eines Lehrers zeigt sich an den Noten, die seine SchülerInnen erreichen - so könnte man meinen. Je besser die Noten, desto besser der Lernerfolg seiner SchülerInnen. Subjektiv meinen Lehrer jedoch häufig: Je schlechter die Noten, desto mehr Leistung habe er verlangt, desto besser sei er. Oder: Je strenger die Schule, desto höher der Leistungsanspruch. Ob die geforderte Leistung den Schülern auch vermittelt wurde, wird nicht bedacht. Aber all das macht der kultusministeriellen Verwaltung nichts. Im Gegenteil, sie verwehrt sich grundsätzlich gegen Elternklagen mit der Begründung, dass die Benotung im „pädagogischen Ermessen“ der Lehrperson liege. So kann man Willkür auch nennen.

2. Noten verhindern selbstbestimmtes Lernen.

===================================

Alle reden vom individuellen Lernen, sogar das bayerische Kultusministerium. LehrerInnen öffentlicher Schulen werden mit kultusministeriellen Schreiben überhäuft, sie sollen schüleraktives Arbeiten fördern. Aber an den vorgeschriebenen kollektiven Prüfungen wird nichts geändert, so dass - wenn überhaupt - immer nur in kurzen Intervallen vom Lernen im Gleichschritt abgewichen werden kann. Denn jede Individualisierung endet bei der nächsten Klassenarbeit.

3. Noten verändern die Lerninhalte.

===========================

Der Zeit- und Energieaufwand für Korrekturen ist enorm. Um die Korrektur zu erleichtern, stellen LehrerInnen nun einfach zu korrigierende Aufgaben: Mit einem Fachwort zu beantworten oder mit einem kurzen Sätzchen. Fragen, die auf eindeutige Antworten zielen, keine schwierigen Problematisierungen oder Erörterungen, eindeutige Rechenwege. Kurz, es sind, was die Denkleistung betrifft, einfache Aufgaben. Dafür einige Aufgaben auch aus eventuell abgelegenen Bereichen, die Schüler dann als schwer empfinden. Aufgaben, die benotet werden müssen, tragen also nicht zur Denkentwicklung, nicht zur Förderung der kognitiven Kompetenz bei. Anders gesagt: Noten verdummen.

4. Noten verändern das Lernverhalten der SchülerInnen.

===========================================

In einem selektiven Schulsystem, in dem Noten eine so große Rolle spielen - sie entscheiden über Auf- oder Abstieg auf dem Bildungsweg - lernen SchülerInnen logischer Weise für Noten. Sie pauken auf die nächste Arbeit: Bulimie-Lernen. Danach können sie das Gelernte getrost wieder vergessen, denn in der Notenschule werden Wissensinhalte nicht vernetzt, in Zusammenhängen abgeprüft, sondern in isolierten Einzelabschnitten. Insofern kann es für SchülerInnen sogar effizient sein, nach einer Prüfung wieder zu vergessen.

5. Noten verhindern sinnvolles Lernen.

==============================

Lernen unter Druck und Angst - so die Hirnforschung - ist unproduktives Lernen. Im Gehirn bilden sich nur dann neue Verbindungen, wenn beim Lernen sogenannte Neurotransmitter (Botenstoffe) ausgeschüttet werden, was nur geschieht, wenn Emotionen im Spiel sind. Wer sich später an Gelerntes erinnert, ruft dabei immer auch die Emotion auf, die mit dem Lernen verbunden war. In unseren Schulen mit ihrem Notenkorsett ist das vor allem Angst, so dass sich SchülerInnen Inhalte unter Angstwiderstand eintrichtern. So wird die natürliche Neugier, Freude und Begeisterung fürs Lernen systembedingt zunichte gemacht.

6. Noten belasten Lehrer für Unsinniges.

===============================

Untersuchungen ergeben, dass LehrerInnen sich am meisten durch Korrekturarbeiten belastet fühlen. Ihr persönlicher Anspruch ist, gerecht zu sein. Sie spüren jedoch, dass sie es nicht sein können. Das Tragische dabei: LehrerInnen investieren viel Zeit und Energie für etwas Falsches, denn Noten geben die Leistungen der SchulerInnen nicht korrekt wieder.

7. Noten verändern die Lehrer-Schüler-Beziehung zum Negativen.

===================================================

Bei der Notengebung geht es nie um die individuelle Rückmeldung an den einzelnen Schüler - ein sinnvolles Unterfangen - sondern es geht um die Einordnung der Arbeiten einer Klasse auf eine Notenskala, die pauschal urteilt und alles Individuelle nivelliert. Auch persönliche Bemerkungen am Ende der Arbeit ändern an diesem Pauschalurteil nichts. LehrerInnen stecken in unserem Schulsystem also in dem Widerspruch, gleichzeitig Förderer ihrer Schüler sein zu wollen und Richter über sie sein zu müssen. Nicht wenige Lehrer zerbrechen an diesem Widerspruch. SchülerInnen können Lehrpersonen gegenüber ihre wirklichen Verständnisschwierigkeiten nicht äußern, die Gefahr, negativ eingeschätzt zu werden, ist zu groß. Förderung setzt ein Vertrauensverhältnis voraus, Notenurteile zerstören es. Gute SchülerInnen leiden ebenfalls darunter, auch ihre Individualität wird ignoriert. Auch sie stehen unter dem ständigen Druck, abrutschen zu können. Die Notenschule ist ein Ort der Angst und Anspannung. Ein vertrauensvolles Miteinander, Fröhlichkeit, entdeckendes Lernen, mutige Neugier, auch Anstrengung mit dem Optimismus „Das schaffe ich!“ ist in einer Notenschule kaum möglich.

8. Noten verändern die Eltern-Kind-Beziehung zum Negativen.

================================================

Fast alle Erwachsenen haben die Notenschule durchlaufen. Sie kennen nichts anderes und stellen Noten nicht in Frage. Im Gegenteil, um nicht lang über die Lernprozesse ihrer Kinder nachdenken zu müssen, sind Noten praktisch. Die Ziffern Eins bis Sechs taxieren kann jeder. Auch wenn die Taxierung falsch ist. Eltern nehmen Noten viel zu wichtig (an zweiter Stelle nach den Schülern, die kritischste Einschätzung haben Lehrer), teilweise reagieren sie geradezu hysterisch. Vor allem aber vergiften Noten die vertrauensvolle Beziehung der Eltern zu ihren Kindern. Noten bewirken, dass sie die Persönlichkeit ihrer Kinder zu wenig wahrnehmen können. Ganz zu schweigen von Vorwürfen und Tragödien am Abendbrottisch, von Lügen der Kinder und Tränen.

9. Noten bewirken einen Fehlerblick auf die Welt und ihre Menschen.

=====================================================

Taxierung ist in einer Leistungsgesellschaft nicht vermeidbar, obwohl alle Bewertung (verbal oder mit Ziffernnoten) falsch sein kann und dadurch verletzend. Jeder Erwachsene wird das im Arbeitsleben und privat erlebt haben. Taxierung verändert unser Verhalten: Wir sind weniger frei, weniger annehmend für Andere und weniger offen für Neues. Aber Kinder und Jugendliche entwickeln sich erst, sie verändern sich laufend. Sie einzuordnen ist ein großer Fehler, der ihre Entwicklung behindert. Die Entfaltung ihrer Potenziale verlangt Freiheit, Ermutigung und Optimismus und einen liebenden Blick, der beantwortet werden wird.

10. Alternativen zu Noten:

=====================

Entwicklungs- und Lernbericht, Lerntagebuch oder Logbuch, Zielgespräch oder Lernvertrag, Portfolio, Selbsteinschätzung, Kompetenzraster

Quelle

Thursday, 21 March 2019

Tuesday, 19 February 2019

Wednesday, 30 January 2019

10 Gründe für Mobbing und spontane Aggressionen

10 Gründe für Mobbing und spontane Aggressionen

Quelle

Wednesday, 28 November 2018

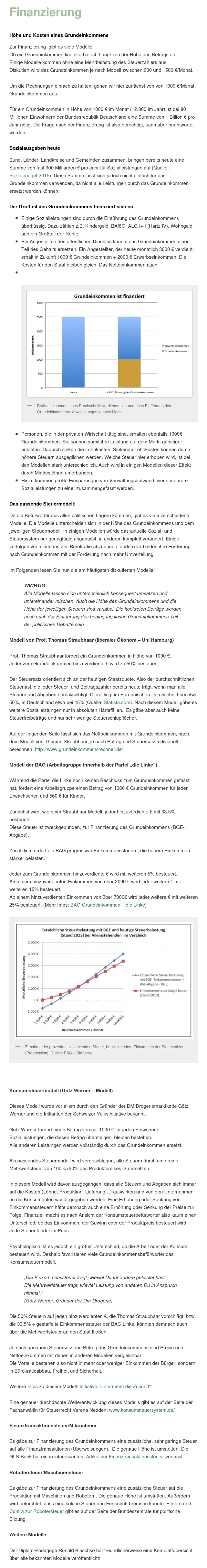

Bedingungsloses Grundeinkommen - Wer soll das bezahlen?

Bedingungsloses Grundeinkommen - Wer soll das bezahlen?

- Grundeinkommen und Grundsicherung - Modelle und Ansätze in Deutschland - Eine Auswahl Oktober 2017

- Finanztransaktionssteuer

- Unternimm die Zukunft

- Eine verbreitete „Milchmädchenrechnung“ unter grundeinkommenskritischen Ökonomen in Deutschland

- Quelle Artikel

Sunday, 25 November 2018

Tuesday, 13 November 2018

Subscribe to:

Comments

(

Atom

)